|

Sturmfluten an Nord- und Ostsee Die Fotos können durch Anklicken vergrößert werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Sturmfluten haben die Küsten an Nord- und Ostsee in den vergangenen Jahrhunderten geprägt. Küstenverläufe haben sich durch die Fluten verändert und viele tausend Menschen sind ums Leben gekommen. Auch Cuxhaven war in der Vergangenheit immer wieder betroffen. Daher findet man in und um Cuxhaven auch zahlreiche Sturmflutmarken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Was ist eine Sturmflut? Von einer Sturmflut spricht man an der deutschen Nordseeküste, wenn das Hochwasser bei Sturm mindestens 1,50 Meter höher aufläuft als im Mittel:

Zahlreiche Sturmflutenmarken erinnern in Cuxhaven an vergangene Fluten. In Cuxhaven-Duhnen zeigt dieser Gedenkstein, wie hoch das Wasser am Abend des 16. Februar 1962 stand. |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

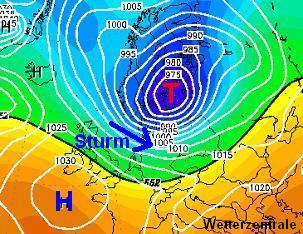

Wetterlage 24.11.1981  Sturmfluten-Entstehung |

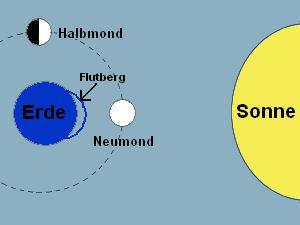

Wie entsteht eine Sturmflut? Sturmfluten entstehen, wenn Wind mit Sturm- oder Orkanstärke größere Wassermassen gegen eine Küste drückt. Das geschieht an der deutschen Nordseeküste, wenn ein Sturmtief vom Atlantik über die Nordsee weiter nach Skandinavien oder zur Ostsee zieht. An seiner Südseite kann der Weststurm das Wasser zunächst gegen die nordfriesische Küste drücken, bevor der Wind auf der Rückseite des Tiefs auf Nordwest dreht. Dann sind vor allem die ostfriesische Küste und das Elbegebiet betroffen. Hier wirkt die Elbmündung wie ein Trichter. Durch die Abschottung zahlreicher Flussläufe mit Deichen und Sperrwerken läuft das Wasser hier höher auf als bei früheren Fluten. Verantwortlich für Ebbe und Flut sind die Anziehungskräfte von Mond und Sonne. Die Höhendifferenz zwischen Hoch- und Niedrigwasser nennt man Tidenhub. Dabei verschieben sich die Zeiten von Ebbe und Flut von Tag zu Tag um ca. 50 Minuten. Diese Verschiebung kommt durch die unterschiedlichen Bahnen von Erde und Mond umeinander zustande. Sonne und Mond erzeugen mit ihrer Anziehungskraft einen Flutberg, der am höchsten ist, wenn beide zusammenwirken (Neumond oder Vollmond). Dann muss bei Sturm mit so genannten "Springfluten" gerechnet werden, die besonders gefährlich sein können. Für die Nordseeküste besteht die größte Gefahr etwa zwei bis drei Tage nach Voll- oder Neumond; so lange braucht der Flutberg, bis er in das Nebenmeer vorgedrungen ist. Bei Halbmond läuft die Flut dagegen nicht so hoch auf ("Nippflut"). Den Gezeitenwechsel entdeckt hatte bereits der Mathematiker Isaac Newton (1643-1727). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Schutz vor Sturmfluten Im Laufe der Jahrhunderte hat der Mensche gelernt, sich vor Sturmfluten zu schützen. Zahlreiche Sperrwerke, Fluttore und Deiche sollen den "Blanken Hans" bezwingen, doch sind Sturmfluten auch heute noch für Mensch und Tier gefährlich. Mit Deichen und Sperrwerken sollen die Nordseesturmfluten gebändigt werden, während an der steileren Ostseeküste nur an wenigen Stellen und in den Häfen Sturmflutschutz wichtig ist. Deichbau Schon seit dem Mittelalter versuchten Menschen, sich vor den Nordseefluten zu schützen. Zahlreiche Denkmäler erinnern an die Deichbauer. Mit einfachsten Mitteln wie Spaten und Schubkarre errichteten sie in früheren Jahrhunderten die Deiche, die zunächst meist schmal und steil waren. Erst nach der verheerenden Sturmflut von 1634 begann man zur Seeseite hin flachere Deiche zu bauen, an denen die Wellen langsam auslaufen können. Sperrwerke Flüsse wie Eider, Stör und Ems werden inzwischen durch gewaltige Sperrwerke geschützt. Das Eidersperrwerk wurde nach 5 jähriger Bauzeit 1973 fertiggestellt. Noch im Februar 1962 waren hier vor allem Tönning und Friedrichstadt überschwemmt. Aus ökologischer Sicht sind die Sperrwerke teilweise umstritten. Weitere Schutzbauwerke Die Nordseeinseln und Halligen sowie die Insel Neuwerk vor Cuxhaven sind den Naturgewalten besonders ausgesetzt. Gleichzeitig stellen sie aber eine wichtige natürliche Barriere dar, an der die Nordseewellen gebrochen werden. Wenn die Wellen dann auf die Festlandsdeiche treffen, haben sie zumindest einen Teil ihrer Gewalt verloren. Daher findet man auf einigen Inseln Schutzbauten, teils aus Holz, teils aus Beton. Um die Steilküste der Insel Helgoland mit der berühmten langen Anna zu schützen, errichtete man einen stabilen Betonwall. Schutz von Häfen und Orten Häfen und angrenzende Orte sind schwieriger zu schützen. Für Deichbauten war oft nicht ausreichend Platz vorhanden und die Zufahrt zum Hafen muss von der Seeseite, aber auch vom Land noch möglich bleiben. Droht eine Sturmflut, dann müssen die Fluttore geschlossen werden, um Überschwemmungen des Landes dahinter zu vermeiden. In Cuxhaven stellt zudem die "Alte Liebe" ein stark befestigtes Bollwerk gegen die Naturgewalten dar. |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Warnungen vor Sturmfluten Zuständig für Warnungen vor Sturmfluten an den deutschen Küsten ist das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), das im Jahre 1990 durch Zusammenlegung verschiedener Behörden entstand. Zuvor lagen die Aufgaben bei der 1868 gegründeten Norddeutschen Seewarte und ab 1945 beim Deutschen Hydrographischen Institut, direkt im Hamburger Hafenbereich gelegen. Mit den Daten des benachbarten Seewetteramtes werden mehrmals täglich die zu erwartenden Wasserstände und Zeiten der folgenden Hoch- und Niedrigwasser an der Nordsee berechnet und bei Bedarf Sturmflutwarnungen herausgegeben. Zusätzlich erfolgen in Cuxhaven Warnungen durch einen eigenen Sturmflutwarndienst. Besteht die Gefahr einer Sturmflut, werden an den Zufahrten zum Vorhafen entsprechende Warnschilder angebracht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bisherige Sturmfluten an der Nordsee und in Hamburg

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

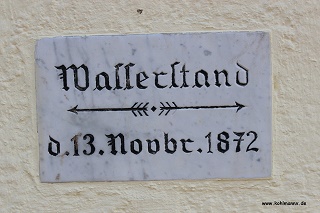

Ostseesturmfluten Auch an der Ostsee treten von Zeit zu Zeit Sturmfluten auf. Allerdings verhalten sich diese anders als an der Nordsee, da die Ostsee kaum Tidenhub aufweist und nur eine schmale Verbindung zur Nordsee hat. Daher verhält sie sich wie ein Binnenmeer. Ähnlich wie in einer Badewanne schwappt das vom Wind aus einem Teil der Ostsee herausgedrückte Wasser wieder zurück, sobald der Wind nachlässt oder dreht, und löst dann ein Hochwasser aus. Man spricht auch vom "Badewanneneffekt". Da solche Hochwasserlagen unabhängig vom Tidenhub auftreten, gibt es an der Ostseeküste keine echten Sturmfluten, sondern nur Sturmhochwasser. Beim folgenreichsten Ostseehochwasser starben am 13. November 1872 hunderte Menschen und viele Häuser zwischen Flensburg und Usedom wurden zerstört. Mehr als 600 Schiffe fielen damals dem Orkan zum Opfer.

In zahlreichen Orten an der Ostseeküste findet man noch Flutmarken aus dem Jahre 1872 wie hier in Greifswald-Wieck neben der Eingangstür des Hafenamtes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||